Mungkin ini adalah ‘sekuel’ dari artikel saya tentang alasan saya berhenti dari dunia desain.

Sebelumnya saya minta maaf jika judulnya agak sedikit clickbait, namun setidaknya itulah yang menjadi perhatian saya saat ini.

Mengenai apakah profesi desain grafis akan mengalami kepunahan, saya mungkin akan menggeleng, yang artinya, profesi desain grafis saya yakin masih tetap bertahan.

Tetapi sekali lagi, yang menjadi perhatian saya saat ini adalah esensi dari dunia grafis itu sendiri.

Seni & judi

Teman saya pernah bercerita kepada saya jika ia tertarik menjadi desainer grafis karena melihat temannya yang ahli di bidang itu. Ia memandang bahwa begitu nikmat terjun ke dalam profesi yang selaras dengan hobi.

Apalagi jika kita lihat, banyak desainer grafis yang terlihat begitu banyak memikat para pengguna media-media sosial. Seperti, postingan hasil desain mereka memiliki ribuan ‘like’, segudang komentar pujian, dan koleksi postingan mereka yang berhasil hinggap di akun-akun profesional (featured atau collaborated).

Siapa yang tidak ngiler melihat itu?

Sampai akhirnya, teman saya itu memilih mundur dari profesi desain dan kembali menikmati pekerjaannya yang sekarang. Padahal ia belum mulai sama sekali.

Alasannya, karena hari ini banyak desainer grafis yang benar-benar hidup dengan susah payah. Pekerjaan utamanya memiliki penghasilan yang tidak begitu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, jangankan ego.

Bagaimana dengan pekerjaan sampingan mereka? Bukankah banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan desain grafis sampingan?

Tentu, namun bukan berarti mereka dapat dengan mudah melakukannya. Mereka harus bertarung dengan ribuan desainer lain yang juga ingin mendapatkan penghasilan tambahan (side hustle).

Apalagi jika melihat kenyataan bahwa beberapa klien lebih memilih untuk menggunakan jasa generator dan/atau mengambil secara murah hingga gratis di pasar desain.

Desain logo yang mahal sepertinya sudah menjadi masa lalu.

Tren yang membunuh

Beberapa desainer akhirnya menciptakan beberapa tren yang akan menjadi standar desain mereka.

Sayangnya, mereka seakan lupa, atau memang terpaksa, mempopulerkan identitas desain mereka sehingga menjadi sebuah tren. Lho, apa yang salah dari sebuah tren?

Tren berasal dari Bahasa Inggris “trend”. Kalau kita perhatikan, termuat kata “End” di dalam “trEND”.

Tidak perlu lagi kita pertanyakan, saat sesuatu menjadi sebuah tren, itu mungkin sebuah tanda akan berakhirnya identitas sebuah desain.

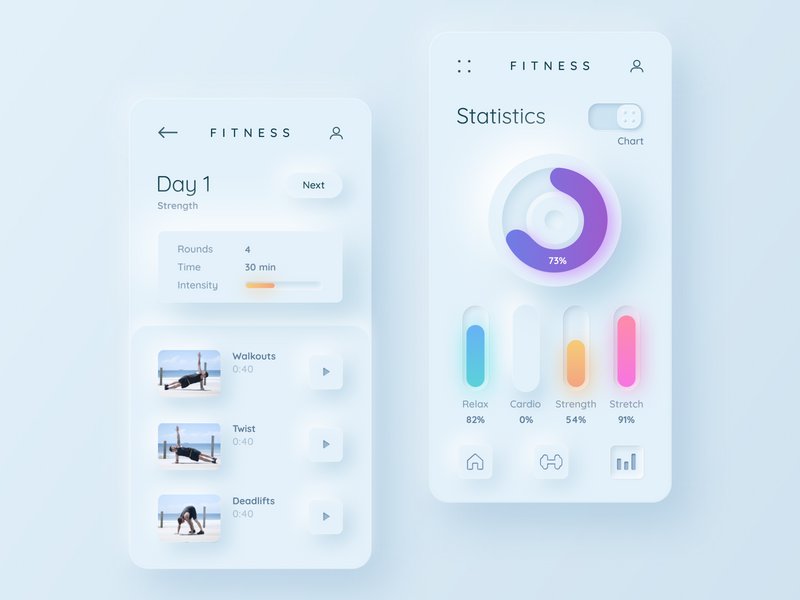

Misalnya, saat 2020, saya menemukan tren neumorphism yang menitikberatkan kepada penggunaan bayangan halus (soft shadow) yang begitu kental.

sumber inet

Di tahun itu, saya saksikan sendiri situs-situs portfolio, termasuk situs-situs lainnya seperti Behance atau Dribbble, tiba-tiba dipenuhsesakkan oleh tren ini.

Bahkan saran artikel di Medium yang terkirim ke email saya, tiba-tiba memberikan hawa gerah karena begitu ‘sumpek’ pembahasan dan tutorial neumorphism ini.

Saya sendiri tidak pernah mengaplikasikan tren ini kecuali satu, saat saya secara terburu-buru membuat halaman aplikasi web tentang statistik pelanggan-pelanggan saya. Karena saya sedang buntu dengan inspirasi desain, pada akhirnya saya menggunakan neumorphism.

Dan itu saya gunakan hanya beberapa elemen saja mengingat shadow adalah hal yang begitu mengerikan bagi prosesor untuk merendernya. Apakah saya terkesan dengan desain saya itu? Mungkin… namun dapat dengan mudah saya lupakan.

Pun, dengan tren-tren yang lain seperti glassmorphism, brutalism, dan sebagainya. Saya hanya menahan diri saya untuk tidak latah dengan itu.

Karena tentu saja, saya tidak mengikuti pasar kecuali ada permintaan. Saya ingin hasil desain saya independen, namun tetap memenuhi kebutuhan pelanggan saya.

Sempat dulu ada tren lainnya, yang berupa long shadow dari ikon-ikon aplikasi, populer sekitar tahun 2015[?]. Kini sudah tenggelam. Saya bahkan hampir lupa dengan itu.

Beberapa tren membuat sebagian desainer kehilangan arah dan dengan mudahnya terbawa arus dengan apa pun yang menjadi anutan pada masanya.

Mirip seperti kawanan ikan yang mengikuti kemana arah makanan di lempar.

Antara ego dan teori

Saat ada istilah desain modern, beberapa orang mungkin membayangkan itu adalah desain yang simpel, klin, dan minimalis.

Akhirnya, beberapa desainer justru membuat desain mereka terlalu minimalis sampai-sampai orang yang tidak memiliki pengetahuan desain dapat dengan mudah mereplika pekerjaan mereka.

Beberapa logo bahkan hingga kehilangan identitiasnya karena mengubah logo mereka menjadi terlalu simplistik (oversimplified logo). Semuanya diubah menjadi hanya sans-serif, tok.

Padahal, membuat logo minimalis demi menghemat biaya percetakan atau entah, itu dapat terselesaikan secara baik oleh desainer ahli.

Contohnya, saat kita mengingat logo sebuah huruf M yang berwarna kuning, kita langsung mengenali kalau itu adalah logo McDonalds. Sebabnya mudah, kurva huruf M dan warna kuningnya tidak ada di orang.

Dalam artian, membuat logo menjadi minimalis itu adalah sebuah tantangan karena harus menjaga identitas perusahaan dan filosofinya.

Pun sama seperti Starbucks, Pizza Hut, dan yang lainnya saat mereka membuat logo mereka lebih simpel, namun masih dapat terjaga identitasnya.

Berbeda dengan desainer yang hanya mengubah logo menjadi sans serif polos yang membuat logo-logo terlihat sama satu sama lain.

Bahkan dengan alasan ‘modern’, beberapa desainer berubah haluan menjadi filosofis, yang mana kebanyakan audiens tidak membutuhkan itu.

Contohnya, perhatikan dua lukisan berikut:

Yang atas adalah lukisan legendaris Van Gogh (Starry Night), dan yang bawahnya adalah pameran lukisan yang mereka sebut sebagai ‘seni modern’ itu.

Saya penasaran mengapa banyak sekali lukisan modern yang seperti ‘anak balita yang senang bermain-main dengan krayonnya’, sampai akhirnya saya mendapatkan jawabannya.

Ternyata beberapa desainer lebih memilih mengutarakan essai akan hasil desainnya. Mereka membuat uraian filosofis secara panjang dan lebar tentang makna dari sebuah lukisan yang isinya hanya lingkaran dan sebuah garis sedikit.

Beberapa desainer seakan tidak ingin mengerti bahwa audiens mereka hanya ingin menikmati karya desain mereka, bukan sibuk membaca uraian maknanya.

Akibatnya, kita tidak perlu heran mengapa banyak karya seni yang terlihat begitu sama antara satu dengan yang lainnya.

Bahkan saat saya ingin mempercantik situs Anandastoon ini, saya menghindari mencari inspirasi lewat Behance dan Dribbble karena mereka semua terlalu sama atau terlalu berlebihan untuk saya terapkan.

Sang ‘Dajjal’ digital

Padahal, seorang desainer dapat membuat desain minimalis dan masih membuat orang lain terkesan dengan itu.

Yayoi Kusama, seorang desainer yang karyanya terpajang di pameran-pameran seluruh dunia, beliau hanya mengandalkan lingkaran saja yang menjadi tema desainnya. Dan teknik Yayoi berhasil memikat orang-orang dari mancanegara. Itulah desainer.

Lagipula, di satu sisi begitu banyak desainer yang terlalu terpaku dengan peraturan sehingga membuat desain mereka serupa satu sama lain, kecuali hanya beda tema dan warna.

Padahal, peraturan-peraturan tersebut hanya batas minimal atau maksimal, bukan memaksa mereka untuk selalu dalam hitungan yang telah ditetapkan.

Saya pernah membuat artikel terpisah bahwa peraturan-peraturan itu bukan paksaan bagi para desainer, melainkan hanya batasan semata, kalian bisa baca di sini.

Desainer profesional bahkan seharusnya tidak lagi terpaku dengan standar-standar peraturan tersebut, karena jiwa seni mereka sudah otomatis memberikan standar sendiri dalam produk desain mereka.

Mereka sudah memahami audiens mereka sehingga desainer profesional bukan hanya mementingkan ego desain mereka, melainkan kebutuhan dan aksesibilitas dari para penggunanya, seperti batas kecerahan warna supaya tidak lelah di mata dan seterusnya.

Jika desainer hanya fokus kepada peraturan-peraturan desain dan tidak punya ide lagi bagaimana cara mengembangkan desain mereka di luar peraturan itu, jangan salahkan saat AI mengambil alih profesi mereka.

AI (artificial intelligence atau kecerdasan buatan) dapat mempelajari struktural desainer dari Dribbble dan Behance. Hal itu mengakibatkan AI menjadi terlatih untuk mengeluarkan produk desainnya sendiri saat mendapatkan request dari klien.

Contoh, seseorang dapat mengucapkan “Buatlah halaman login”, dan AI sudah bisa bisa mengeluarkan bermacam templet halaman login dengan sangat sekejap tanpa lagi perlu adanya desainer grafis yang terlibat.

Meskipun memang awalnya AI hanya mencerna desain dengan berlandaskan peraturan-peraturan desain tersebut.

Tetapi jika AI kita beri latihan untuk mencerna desain-desain yang terlalu mengikuti peraturan-peraturan desain, para desainer bukan lagi hanya bersaing dengan para junior yang dimanjakan oleh tools yang dapat menyulap desain menjadi dahsyat, melainkan juga dengan robot-robot desain.

Belum cukup dengan itu, Adobe telah mengeluarkan AInya sendiri untuk membaca pola desain dari para desainer yang menggunakannya. Kalian bisa baca di sini (link Medium).

Apakah itu mengerikan? Saya tidak tahu sebab saya sudah ‘keluar’ dari dunia desain. Yang dapat menjawabnya adalah para desainer grafis itu sendiri.

Guru yang salah

Saya pernah membuat artikel lain yang membahas mengapa saya tidak merekomendasikan jalan pintas untuk menjadi ahli dalam suatu bidang.

Alasannya sudah jelas, saat ada desainer langsung membeberkan cara cepat mereka kepada para junior agar dapat secara instan mengeluarkan hasil karya desain yang bagus, itu hanya membuat para junior meremehkan esensi desain itu sendiri.

Saya pernah memotret dengan kamera DSLR saya, kemudian ada fotografer lain yang menghampiri saya untuk melihat hasilnya. Berikut foto yang saya maksud:

Ternyata foto yang saya jepret lumayan mengundang perhatian dari sang fotografer. Ia bertanya, “Bang, settingan ISO, bukaan, sama shutter speednya berapa?”

Pada saat itu saya tidak ingin menjawabnya. Apabila dia adalah benar-benar seorang fotografer, ia pasti sudah bisa mengira-ngira pengaturannya.

Alhasil, alih-alih saya memberitahu angka-angka instan itu, saya mencoba menjelaskan kembali kepadanya mengenai apa itu ISO, Aperture, dan Shutter Speed.

Saya sendiri juga otodidak, tetapi saya mengedepankan konsep, bukan cara instan.

Maka dari itu, tidak perlu lagi heran mengapa banyak desainer mengeluh profesi mereka dicaplok dengan mudah oleh para junior. Sebab para desainer senior kebablasan langsung memberikan tips dan trik kepada para junior mereka demi mendapatkan hasil desain instan yang wah.

Saya sudah menutup telinga dengan keluhan para desainer tersebut. Sekarang saya hanya mendengarkan musik-musik yang meninspirasi saya dalam menentukan tema desain saya atau memberi sentuhan kepada foto-foto saya.

Bahkan, saya tidak lagi kagum dengan desain-desain wah yang beredar di internet. Rasa kagum saya ingin saya hemat untuk sesuatu yang memang mengundang ‘joy’ dan ‘excitement’ saja.

Mungkin saya dapat membedakan mana desain yang berlandaskan sekadar ego, dan mana desain yang memang berasal tulus dari hati.

Saya sekarang sudah tenang menjadi seorang programmer di perusahaan yang saya bangun bersama rekan-rekan saya.

0 Jejak Manis Ditinggalkan

Ke Atas